BLOG

2025/12/22 13:02

仙台でしかたぶん販売されていないと思いますが紹介致します。 仙台・江戸学業書 仙台藩の不通と忠臣蔵 江戸時代になり天下は家康のものとなったが・・ 戦国時代を戦い抜いた大名たちは家康の家...

2025/12/22 12:25

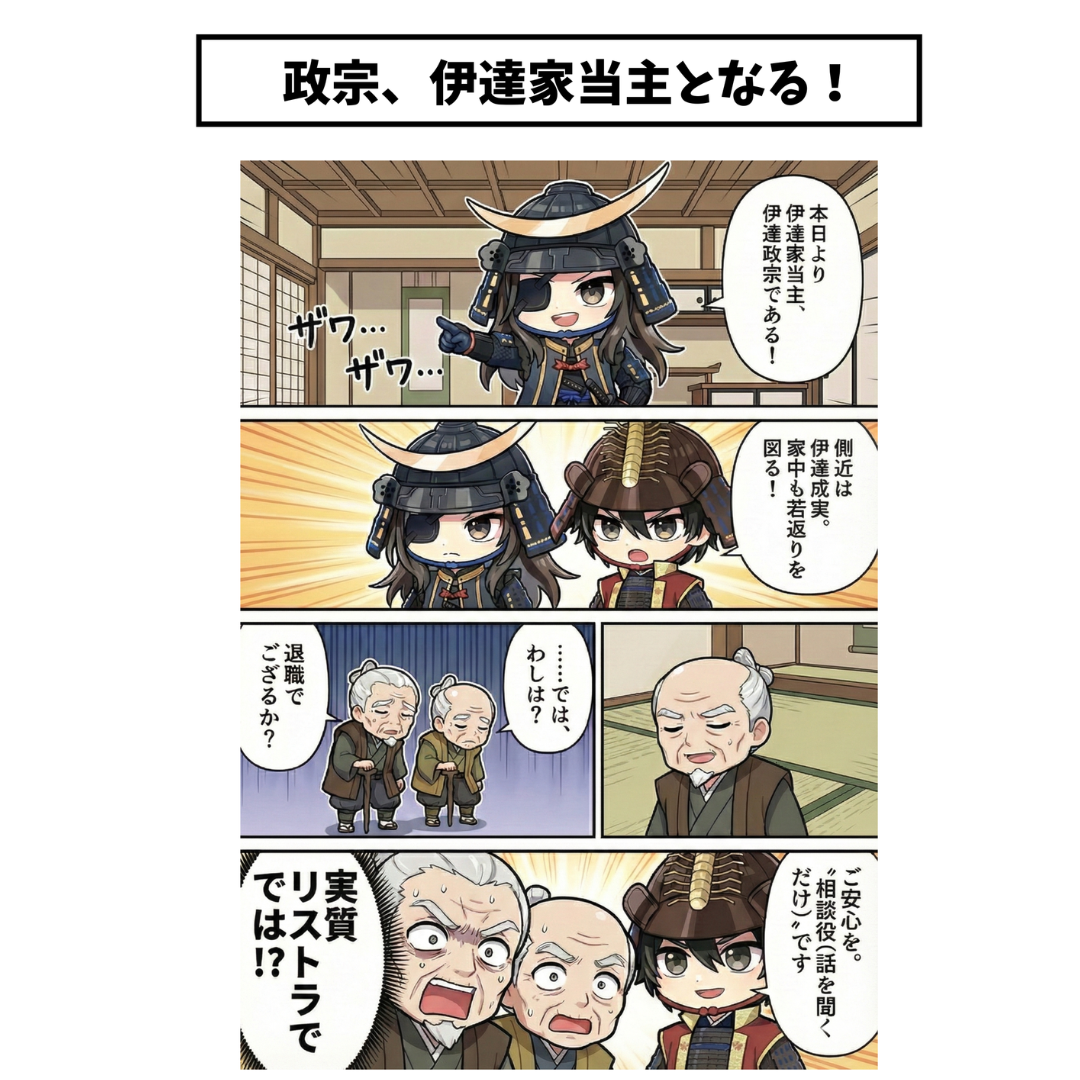

奥州制覇をした伊達政宗。この奥州制覇を調べていくと政宗の父伊達輝宗。 御爺さんの伊達晴宗。そして曾爺伊達稙宗の政治が重要になってくる事が最近わかってきました。よく伊達政宗が20年早く生まれていれ...

2025/11/05 12:45

仙台に来て、はや、うん十年になりました。仙台に来てすぐの疑問。定禅寺通りに来て定禅寺ってどこにんあるかいな。探せど探せど見つける事はできずに・・政宗は仙台城を築城し、その鬼門の位置に定禅寺を建てた...

2025/11/05 12:40

現在は一番町となっています。伊達政宗に従って米沢から岩出山に、次いで仙台に移転。仙台の中でさらに一度移転して現在地に落ち着いた。6つの御譜代町の一つである。江戸時代から現在まで豪商や大店舗を見ない庶...

2025/11/05 12:19

仙台城下北端に位置。勾当台通の東裏に位置し真北に延びる町並み。北山の光明寺東方にある堤(光明寺堤・鹿嶋崎堤)に通じている道を意味する。北番丁の成立に並行して城下北方に町並みが延び,街道沿いに足軽屋...

2025/11/05 12:07

仕事で米ヶ袋へ。縛り地蔵を発見!お地蔵様が縄で縛られている・・・伊達騒動のとき伊達兵部を斬ろうとして捕らえられた伊東七十郎重孝。米ヶ袋の刑場で斬首に処せられたが、牢を出るとき床板をドウドウと踏み鳴...

2025/10/01 16:37

大内定綱の弟。 安積郡片平、現在の郡山市を居とし片平を称した。 天正十七年に兄、定綱とともに伊達家への奉公を許さ五十貫の知行をもらう。 摺上原の合戦では兄、定綱とともに旗本隊の左右に陣...

2025/10/01 16:25

筑前。 天正十六年大崎の役にて軍奉行として出陣。 大崎の本拠地、中新田城を攻めたが降雪と黒川晴氏の裏切りにより伊達勢は敗れる。 松山城まで撤退し、最後まで抵抗する。 この時頼定は殿...

2025/10/01 15:35

中国の五代後唐の始祖李克用は片目で武勇に優れ独眼竜と呼ばれた。 また彼の軍隊は黒い衣を着用していたので鴉軍と呼ばれ怖れられた。 この李克用と共通するところから政宗は独眼竜と呼ばれるようにな...